La democracia argentina bajo el largo ciclo de hegemonía neoliberal (1983-2013)

Las relaciones de fuerza al interior de los Estados nacionales están fuertemente influenciadas por el contexto internacional. En este marco, la democracia debe tener como objetivo revertir la desigualdad sistémica. Para ello, es necesario producir los cambios que en estos treinta años de recuperación democrática aún no se produjeron.

Los 30 años de continuidad de las instituciones democráticas argentinas invitan a reflexionar sobre los logros y carencias de esta etapa histórica. El afianzamiento del sistema de elecciones libres y la expansión de los derechos civiles, dignos de justificada celebración, se conjugan con las dificultades para remover las transformaciones sociales regresivas iniciadas durante la última dictadura militar.

Esto habla tanto del déficit interno de la estructura económica, política y social de la Argentina, como del período de la acumulación y hegemonía mundial en el que se inscribe. De ahí que, para ubicar la dinámica estatal nacional, sea preciso referirla a las tendencias que operan en los planos regional y global.

Las tres décadas de recuperación democrática argentina, en efecto, coinciden con el largo ciclo de hegemonía neoliberal a escala mundial, hoy en plena crisis y reformulación, pero con efectos aún poderosos. Este ciclo supuso la máxima expansión de los mercados a escala planetaria (globalización), una inédita interconexión de procesos productivos y financieros y una presión sostenida hacia el desplazamiento de los procesos decisorios significativos desde los Estados nacionales hacia instancias supranacionales.

Tal hegemonía neoliberal se materializó en políticas específicas en cada país, que son el resultado de la multiplicidad de condicionantes, conflictos y relaciones de fuerza que operan al interior de los espacios territoriales nacionales. Es decir, la lógica global, que permite comprender los movimientos y tensiones que el mercado mundial imprime a cada una de sus partes, se articula con la matriz local-nacional, histórica y geográficamente situada y condicionada, y se expresa en modos específicos.

La democracia argentina, así, se fue consolidando como sistema político en ese período en el cual las decisiones soberanas nacionales parecieron condenadas a reducirse cada vez más, en beneficio del disciplinamiento procedente de las reglas de juego impuestas por la lógica de acumulación capitalista general. Y esto no supone que los Estados nacionales hayan perdido toda entidad o relevancia, como sugieren algunas interpretaciones superficiales sobre el período neoliberal, sino que las intervenciones estatales resultantes de las relaciones de fuerzas sociales tendieron a consolidar la preeminencia de la lógica global de acumulación, en detrimento –activo y planificado– de las instancias nacionales capaces de vehiculizar las demandas e intereses de las clases subalternas.

En la última década, en América latina –incluida la Argentina– emergieron procesos políticos que confrontaron con las estrategias neoliberales y que, con mayor o menor profundidad, intentan construir caminos alternativos al recetario ortodoxo y a los formatos políticos tradicionales. Tales procesos tienen en común el ser producto de luchas sociales y políticas y, a la vez, beneficiarios del ciclo de valorización mundial de los commodities que exporta la región, lo que les ha otorgado una mayor capacidad de maniobra para definir y sostener cursos de acción relativamente autónomos.

Ubicar el ciclo histórico es importante, entonces, para delimitar mejor el marco en el cual se establecen relaciones de fuerzas al interior de los espacios estatales nacionales y, en consecuencia, se deciden e implementan políticas públicas concretas. En las páginas que siguen haremos un breve repaso de las etapas por las que atraviesa el Estado argentino desde la recuperación democrática hasta el presente.

El regreso de la democracia y la expansión neoliberal

Cuando Raúl Alfonsín asume la presidencia, en diciembre de 1983, el optimismo por la recuperación democrática abrió enormes expectativas respecto de las posibilidades que tendría ante sí un gobierno legal y legítimamente constituido para superar la herencia dictatorial. Sin embargo, los escenarios internacional y nacional habían cambiado profundamente. Lejos del beneplácito esperado, la crudeza de los cambios de tendencia mundial no tardó en hacerse sentir. La era neoliberal iniciada en los ochenta, con el liderazgo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, traería profundas consecuencias regresivas para la mayoría de los pueblos del mundo. La novel democracia argentina, endeudada y con una inflación galopante, pronto se encontró con obstáculos externos e internos que le impidieron implementar un proyecto económico autónomo y viable.

La propuesta inicial del gobierno de Alfonsín fue reproducir el esquema que veinte años antes había usado el presidente radical Arturo Illia, lo que suponía mantener un alto nivel de empleo con los típicos instrumentos de estímulo a la demanda: crédito barato, gasto público y recuperación del salario real. Pero de inmediato se topa con los límites que el nuevo escenario imponía a las estrategias clásicas del nacionalismo popular. En el terreno de las empresas públicas es donde resalta la tensión entre la lógica neoliberal que va dominando a escala global y los intentos gubernamentales de sostener su posición tradicionalmente estatista.

La inflación indomable y el peso creciente de la deuda externa, cuya renegociación impone severos condicionantes, van delineando las políticas públicas hacia niveles de mayor alineamiento con las exigencias externas. Así, el gobierno encuentra pronto sus propios límites ideológico-políticos y termina allanándose a la imposición del establishment local e internacional de abrirles el juego a los inversores privados y reducir el gasto público. Es decir, acepta el imperativo de acumulación del capital a escala mundial, sintetizadas en el recetario neoliberal. Con el impulso a un proyecto de privatización parcial de ENTel y de Aerolíneas Argentinas, la administración alfonsinista introduce la cuestión de la privatización como prioritaria, bajo el fundamento del deterioro irreversible de las empresas estatales, el déficit fiscal crónico, y el fuerte endeudamiento externo, que –según su interpretación– volvían imposible la generación de recursos para la inversión necesaria para recuperar los deteriorados servicios públicos. De este modo, instala la cuestión del tamaño y funciones del Estado y deja abierto el espacio para las políticas privatizadoras que encararía su sucesor. En simultáneo, la pulseada por la captura del excedente social entre las fracciones dominantes lleva al fracaso de la estrategia estabilizadora del Plan Austral y al consecuente desmadre inflacionario, lo que termina arrasando con la capacidad de maniobra política del gobierno radical.

El justicialista Carlos Menem asume la presidencia en julio de 1989, en medio de una profunda crisis económica y social. A la inflación galopante se le suma el abultado déficit fiscal y un atraso significativo en los pagos de la deuda externa. En ese contexto, los organismos financieros internacionales y los acreedores presionan para una reforma estructural y se generaliza la idea de canjear papeles de la deuda por activos públicos. De inmediato, Menem asume como propio el diagnóstico clásico del liberal-conservadorismo vernáculo y, cambiando sustancialmente su discurso electoral, lanza un programa de ajuste y de reforma del sector público cuya profundidad no tenía precedentes. En poco tiempo se lleva adelante uno de los más audaces y radicalizados procesos de privatización y ajuste del aparato estatal de todo el mundo, al cabo del cual se modificó drásticamente no sólo la estructura misma del Estado, sino las relaciones de poder entre los distintos grupos sociales, consolidándose un pequeño grupo concentrado de propietarios, lo suficientemente fuerte como para imponer sus condiciones al conjunto de la sociedad.

Privatizar y sacarle funciones de control al Estado resultaron las formas más eficaces para, además de abrir la puerta a negocios rentables y de ínfimo o nulo riesgo empresario a los capitales concentrados internos y externos, achicar el gasto público y diluir la capacidad de negociación de las clases y grupos subalternos, que históricamente habían logrado expresarse a través de algunas instancias estatales.

El cuadro se completa con la sanción de la ley de Convertibilidad, que al anclar el peso al dólar logra frenar la hiperinflación y otorga un marco de estabilidad redituable en términos económicos y políticos. El ajuste estructural neoliberal implicó también el traspaso a manos privadas del sistema jubilatorio, provocando –amén de la destrucción del antiguo esquema solidario– un desfinanciamiento que implicó un nuevo endeudamiento público de proporciones millonarias, que contribuyó a ahondar el desequilibrio de las cuentas fiscales. Otro pilar de la estrategia neoliberal fue la extensión de la flexibilización y la precarización laboral, viabilizadas en un contexto de desindustrialización y desocupación inéditas. El disciplinamiento de la fuerza de trabajo resultó así el eje aglutinador –a nivel ideológico y político– de las distintas fracciones burguesas, de modo que tanto los segmentos hegemónicos como los subordinados se cohesionaron en torno a esta agenda antilaboral.

En términos políticos, la década neoliberal impuso una dinámica de funcionamiento institucional que derivó en la reforma constitucional de 1994, cuyo principal propósito fue posibilitar la reelección de Carlos Menem y asegurar las reformas estructurales. La deriva de la democracia representativa “realmente existente” supuso el reforzamiento del presidencialismo decisionista –incluida la subordinación de la Corte Suprema y la irrelevancia del Parlamento–, a despecho de la creación de la figura supuestamente amortiguadora del Jefe de Gabinete.

Las tensiones acumuladas por las políticas de ajuste y aperturistas derivaron en crecientes protestas sociales, que minaron la base de sustentación menemista y, consecuentemente, en un proyecto electoral opositor que logra vencer en las elecciones presidenciales de 1999. La Alianza entre la Unión Cívica Radical y el Frente Grande consagra la fórmula Fernando de la Rúa-Carlos “Chacho” Álvarez, cuya propuesta principal apuntaba a una suerte de “regeneración moral” del sistema democrático –corroído por la corrupción menemista–, pero sin atacar el núcleo duro del esquema socioeconómico vigente: la Convertibilidad.

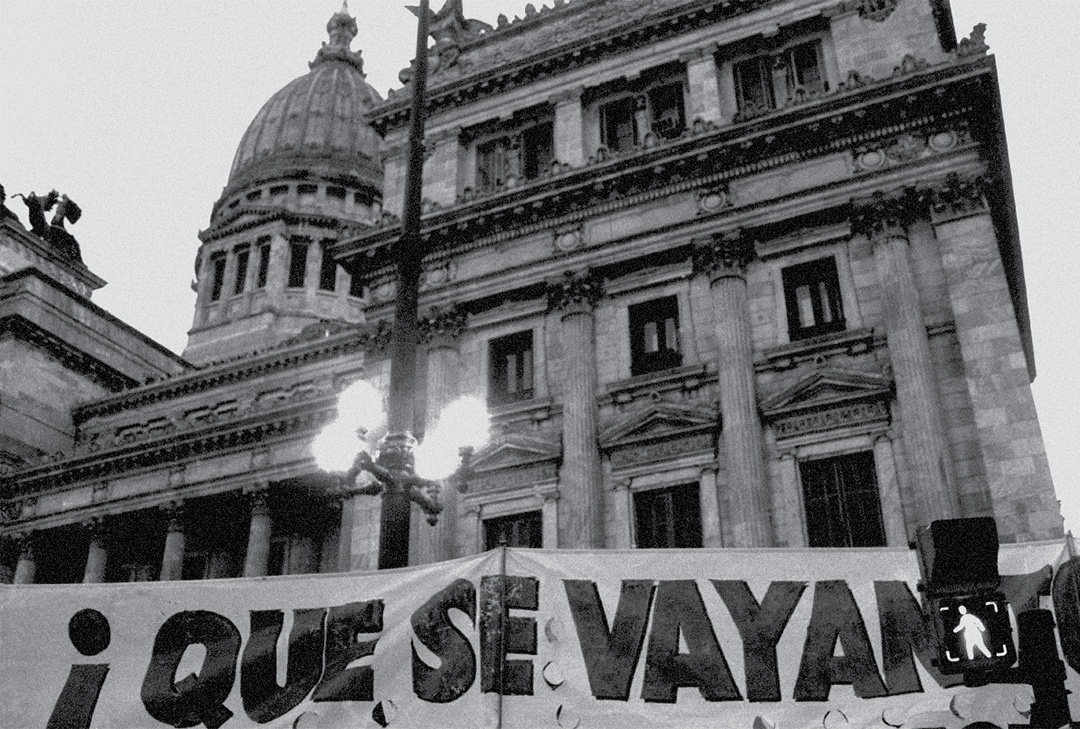

Mientras las consecuencias sociales del modelo neoliberal se hacían cada vez más notorias y la insostenibilidad del esquema convertible se volvía inocultable, el gobierno aliancista sólo atinaba a proponer una modernización estatal cosmética y a profundizar, al mismo tiempo, los ajustes recesivos. En el plano internacional, el cambio de política estadounidense a partir de 2000, con la llegada al gobierno de George W. Bush, tuvo un impacto directo sobre la Argentina, pues las principales espadas económicas del país del Norte decretaron la inviabilidad del otrora alabado patrón de cambio fijo de la Convertibilidad y le quitaron el apoyo al gobierno para refinanciar sus deudas, precipitando la debacle de diciembre de 2001 y la caída del debilitado gobierno de De la Rúa. El virulento derrumbe de la totalidad de las variables políticas, sociales y económicas gestadas por el neoliberalismo dejó al desnudo el agotamiento de un régimen de acumulación basado en la valorización financiera y la entronización del libre mercado como demiurgo creador de riqueza y felicidad. La consigna “que se vayan todos”, que aglutinó las protestas de los más diversos sectores, resumió la fatiga social frente a las promesas incumplidas del retorno democrático.

La democracia en el nuevo siglo

El quiebre abrupto de la Convertibilidad, con una drástica devaluación que extremó y expandió los niveles de desigualdad y pauperización popular, dio marco a un período caracterizado por grandes luchas sociales, que desembocó en las elecciones de 2003. En términos políticos, la crisis de legalidad institucional –con la ruptura de todos los contratos bancarios y financieros, la sucesión de cuatro presidentes en pocos días y el cuestionamiento al orden vigente– sólo pudo comenzar a resolverse mediante la recomposición de la autoridad extinguida durante el gobierno aliancista, a partir de la asunción como presidente de Néstor Kirchner, en mayo del 2003.

El proceso argentino se da en el marco de un cambio de ciclo en América latina, caracterizado por el resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal y el surgimiento de gobiernos dispuestos a encarar estrategias políticas alternativas. En efecto, desde comienzos del nuevo siglo, varios Estados de la región comenzaron a procurarse grados de libertad (soberanía) para formular e implementar políticas, y pusieron el eje en la apropiación de porciones importantes del excedente local, provenientes de la renta de recursos estratégicos como el petróleo, el gas y los alimentos, cuyos precios aumentaron de modo significativo a partir del alza de la demanda china y de la especulación financiera con los commodities. Emergen, así, formas estatales que repolitizan el espacio público, revalorizan la política como el locus de las transformaciones y aspiraciones sociales y reorganizan el mundo político y simbólico de las clases subalternas.

El gobierno de Kirchner se orientó, mediante actos de tipo carismático, que devolvieron a la sociedad una imagen de poder opuesta a la vacilante figura del renunciante Fernando de la Rúa, a relegitimar, recomponer y fortalecer un poder político que había sido arrasado por una crisis que impugnó profundamente a las instituciones de procesamiento político típicas de la democracia representativa. Este proceso tuvo sus notas relevantes en la renovación de la Corte Suprema con juristas independientes y de prestigio, la remoción de la cúpula militar, la reapertura de los juicios a los represores y el impulso de una política de derechos humanos receptiva de las luchas históricas de los organismos, por citar las más relevantes.

Mientras el sistema hegemónico neoliberal se había sostenido sobre el terror a la inflación y el caos social, aplicando un programa conservador que desintegró el tejido social y productivo, el que empieza a emerger tras la crisis de 2001 lo hace gracias al aprovechamiento consciente de condiciones externas inéditas.

A partir de la definición de una estrategia reindustrializadora, se hace posible integrar, mediante la creación de empleo y de subsidios semiuniversales, a amplios segmentos de las clases subalternas, y desplegar un tipo de consenso más profundo y duradero que la superficial aceptación resignada nacida del terror hiperinflacionario.

En contraste con la represión y el ajuste de los años precedentes, el gobierno de Kirchner apostó a encauzar la protesta social internalizando algunas demandas populares, tolerando las manifestaciones públicas, institucionalizando a parte de la dirigencia de los movimientos sociales y dando más espacio al sindicalismo. Al compás de la reactivación económica y el crecimiento del empleo, estas acciones hicieron posible la desactivación paulatina de la alta conflictividad del período precedente y la reconducción del proceso social sobre otras bases, en las que las luchas sindicales empezaron a tener un nuevo protagonismo. Se configuró una coyuntura que permitió inscribir una modalidad de poder gubernamental con mayores márgenes de acción en relación a los sectores dominantes, a partir de ocupar el vacío dejado por la disolución de la vieja estructura política y el empate social irresuelto. Se generó un ciclo de autonomización estatal, bajo las nuevas condiciones económicas internacionales y las relaciones de fuerza sociales reconfiguradas a partir de la rebelión popular de 2001-2002.

El sistema fiscal fue adaptado para absorber las rentas agraria y petrolera (pero excluida la minera), mediante derechos de exportación (retenciones), lo que le dio a la administración central capacidad redistributiva. Se cristalizaron institucionalmente, de este modo, las relaciones de fuerza sociales que emergieron como producto de la resistencia popular a las políticas neoliberales. En cuanto a la cuestión nodal de la deuda externa, en línea con la política aplicada por Brasil, el gobierno encaró una estrategia de desendeudamiento, que implicó saldar las cuentas con el FMI. Se propuso, de este modo, recuperar márgenes de acción en materia de política económica para aplicar recetas heterodoxas que soslayaran la supervisión del organismo internacional.

En relación al papel estatal en los servicios públicos, el gobierno desechó la oportunidad de revisar a fondo la política privatizadora de los noventa –lo que no estaba en sus planes– y optó por resolver los problemas de las empresas privatizadas a medida que se fueran planteando. Los casos en que se dispuso la vuelta a la órbita estatal obedecieron a problemas específicos de las empresas: el Correo estaba virtualmente en quiebra; Aguas Argentinas enfrentaba déficit de financiamiento y de gestión, y Aerolíneas Argentinas estaba prácticamente vaciada. Estos traspasos no se inscribieron, sin embargo, en una política global y bien definida para el conjunto del sector público, ni fueron el producto de análisis rigurosos sobre el sector afectado. Más bien constituyeron respuestas a necesidades coyunturales impuestas por la dinámica empresaria. En sectores clave como el energético y la infraestructura ferroviaria, donde hacían falta inversiones de envergadura y abundaban recurrentes y millonarios incumplimientos empresarios, los cambios fueron más morosos aún y se concretaron recién bajo los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. La vuelta al Estado de YPF –tras el virtual vaciamiento de Repsol– y de las líneas ferroviarias colapsadas se inscribe en ese contexto.

Presente y futuro de la democracia

Si en el análisis nos centráramos en un solo aspecto de la recuperación producida en la primera década del siglo XXI, como, por ejemplo, la creación de empleo y el fortalecimiento de los sindicatos, estaríamos obviando un componente fundamental del carácter dual de este proceso. Es decir, que a través del nuevo tipo de cambio, una fracción concentrada de la clase capitalista logró aprovechar al máximo las condiciones del mercado mundial y el abaratamiento en dólares de los salarios nacionales, lo que le permitió un aumento de la tasa de explotación y beneficio. Por el contrario, si nos quedáramos sólo con que en este período aumentó la tasa de ganancia, producto de la devaluación, estaríamos jerarquizando el componente del capital, pero obviando el hecho de que la forma que adquiere este proceso de recomposición capitalista rehabilitó, al mismo tiempo, mecanismos que el neoliberalismo había arrasado (sobre todo en materia laboral), precisamente porque implicaban una barrera para el libre desarrollo del capital y constituían una muralla defensiva de la clase trabajadora, construida a través de una larga historia de luchas.

Las condiciones generadas favorecieron la configuración de una nueva hegemonía y un nuevo bloque de poder social, basado en la reivindicación para el Estado de la capacidad de absorber recursos de la sociedad y de colocarse como árbitro social. Pero la configuración de esta nueva hegemonía no estuvo exenta de conflictos. El alto crecimiento trajo nuevas demandas y alineamientos. Cuando asume la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, a fines de 2007, las perspectivas de la economía mundial parecían encaminadas a un crecimiento infinito. La demanda de granos, para alimentación y biocombustibles, con la consecuente y sostenida alza de precios –también propulsada por la especulación–, creó las condiciones para una nueva confrontación en torno a los recursos. A comienzos de 2008, la Presidenta decide, vía la resolución 125, tomar una parte mayor de la renta agraria proveniente de la soja para regular los precios internos y financiar el gasto social, y se enfrenta con la cerril resistencia de los sectores del campo. La disputa que emprendieron por la conducción del ciclo económico y social puso en tela de juicio el papel del Estado para definir gastos e ingresos y tensó las cuerdas del escenario político nacional.

La capacidad de las patronales agropecuarias para interpelar desde su interés particular al conjunto de la sociedad e instalarlo como interés general, se asentó sobre bases que no eran puramente mediáticas. Porque más allá de la beligerancia de los medios de comunicación dominantes, que fogonearon las protestas, en el conflicto no sólo se expresó el rechazo a las retenciones por parte de los grandes y medianos productores afectados, sino también de los pequeños, y se expandió la beligerancia por ciudades y pueblos enteros ligados a la bonanza de la actividad agropecuaria. Pero más aún, en el conflicto del campo se articularon otros malestares. En amplios segmentos de las capas medias urbanas pudieron expresarse tanto viejos rencores hacia las formas de construcción política oficialista –ligada a su retórica setentista–, como el rechazo a la reivindicación garantista frente a la inseguridad y, de modo significativo, al manejo gubernamental –vía intervención del INDEC– de la resurgida, pero negada, cuestión inflacionaria. En los sectores populares, en tanto, se conjugó el descontento hacia la gestión gubernamental en materia social, ya que –pasado el pico de la crisis– se había vuelto más focal e insuficiente para contener las carencias derivadas del rebrote inflacionario. Estas impugnaciones llevaron, primero, al fracaso oficialista en el Congreso al tratar de imponer las retenciones móviles, y luego, a la derrota en las elecciones legislativas de 2009. Parecía entonces que una nueva hegemonía podía empezar a fraguarse, articulada en un sentido muy diverso al que surgiera de la crisis del 2001 y que el núcleo agrario iba a ser capaz, con apoyo de masas y sostén mediático, de moldear a la medida de sus intereses la totalidad social y subordinar la acción estatal y las instituciones democráticas a sus particulares requerimientos.

Sin embargo, lejos de retroceder, en plena puja con “el campo” y ante los primeros síntomas de la crisis internacional, el gobierno redobla la apuesta y amplía los márgenes de intervención pública: a fines de 2008 reestatiza el sistema de jubilaciones y pensiones, en sintonía con una vieja demanda de organizaciones de jubilados y movimientos sociales, políticos y sindicales.

Pero lo más significativo es que el malestar social de fondo, que las políticas de promoción de empleo no habían podido remediar, es tomado en cuenta como dato central para la recuperación política gubernamental. Así, tras las elecciones de 2009, el gobierno lanza la Asignación Universal por Hijo (AUH), que aún con sus limitaciones constituye la mayor ampliación de derechos sociales de las últimas décadas y concita un apoyo significativo.

En medio de una intensa batalla con los grandes grupos de comunicación masiva, el oficialismo también logra sancionar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que apunta a democratizar la producción y circulación de contenidos informativos y culturales. Con la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario y los festejos del Bicentenario, en 2010 el gobierno logra revertir la tendencia negativa que se había configurado en su contra con el conflicto del campo. La imprevista muerte de Néstor Kirchner marca un nuevo punto de inflexión en la consideración pública del proyecto político en curso, que se consolida con la reelección de Cristina Fernández de Kirchner en octubre de 2011, con un histórico caudal del 54% de los votos.

Su segundo mandato, sin embargo, enfrenta las consecuencias de un contexto internacional menos propicio, por efectos de los coletazos de la crisis global y, además, por las inconsistencias y tensiones derivadas del propio esquema gubernamental de gestión pública. La inflación, el precio del dólar y el volumen de las reservas se combinan para configurar un dilema complejo a resolver, de cara al sostenimiento de un proyecto político que hace de la industrialización y el empleo sus ejes fundantes.

El período kirchnerista se caracteriza por haber logrado reorganizar el campo institucional y político a partir del despliegue de una nueva hegemonía que integró a sectores de las clases subalternas y, al mismo tiempo, por conservar una estructura productiva dual, dependiente y de baja productividad, continuadora del frágil esquema primario exportador de los años ’90 y muy ligada al tipo de cambio y al precio de los commodities. Esta dualidad se expresa también en la ausencia de una transformación significativa de las estructuras estatales, a tono con los intentos de recuperación de la iniciativa pública para producir cambios en las lógicas de funcionamiento del Estado. Porque si la reforma estatal del menemismo implicó la readecuación del sector público a las exigencias del esquema neoliberal, el proyecto post-neoliberal del kirchnerismo no acometió con simétrico énfasis las tareas que demandan la recomposición y reconfiguración plena de las capacidades públicas, imprescindibles para encarar tareas de complejidad muy superior a la de la época previa. El desguace estatal requirió ciertas competencias técnicas para encararlo, así como el reforzamiento institucional de las áreas económicas (Ministerio de Economía, AFIP, ANSeS, Banco Central), que fueron modernizadas durante el menemismo, a expensas del resto del aparato estatal. Un proyecto basado en un papel activo del Estado en sus áreas económicas y sociales, en cambio, requiere una mayor capacidad de gestión y control, una densidad técnica y política más intensa, así como formas de participación popular más amplias y activas que neutralicen las tendencias burocráticas y los formatos verticales autoritarios.

La democracia, en suma, no se juega meramente en las disputas políticas inter o intrapartidarias, en las instancias que regulan la competencia por el acceso al gobierno, o en los estrechos márgenes parlamentarios. La potencia transformadora de la democracia, en sus profundas dimensiones económica y social, se define en la gestación de una trama extensa y robusta de mecanismos participativos que le confieran el poder necesario para revertir la desigualdad sistémica y producir los cambios sustantivos que en estos treinta años de recuperación democrática aún no se produjeron.

Autorxs

Mabel Thwaites Rey:

Doctora por la Universidad de Buenos Aires. Profesora Titular Regular y Directora del IEALC (Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe) de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO “El Estado en América Latina”.